Mythe sur les chars électriques

Les chars électriques : une solution écolo ?

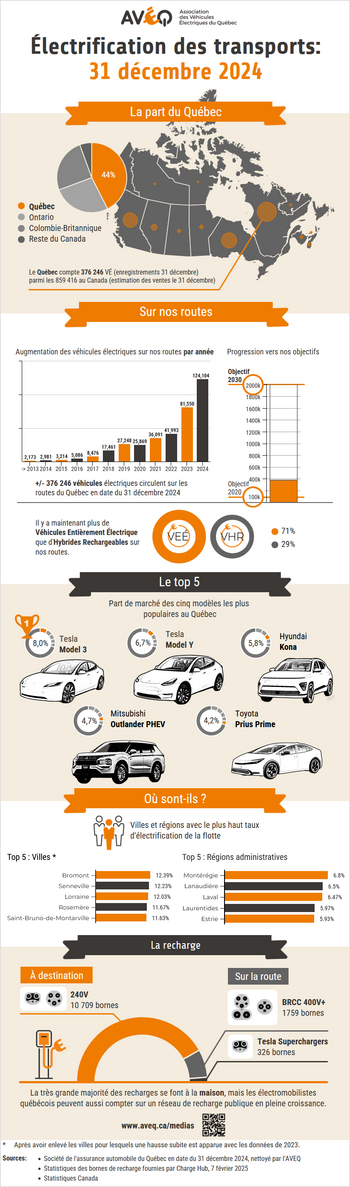

Main dans la main avec les industries automobile et minière, les classes politiques propulsent le marché du char électrique. Selon eux, ce serait une alternative pratique permettant de relancer l'économie tout en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre (GES). Mais, comme on le verra à travers cet article, l'électrification du parc automobile est avant tout un projet de sauvetage de l'industrie automobile, et non de l'environnement.

On verra comment maintenir le char comme mode de transport principal dans nos sociétés mène droit au désastre écologique. Il importe en priorité de transitionner vers les transports en commun et de détrôner la culture du char. [1] [2]

- Quel est l'objectif d'apprentissage de ce texte?

Ce texte fait partie d'une série d'articles qui déconstruisent plusieurs mythes entretenus par les élites économiques et politiques et les minières sur leur projet de « transition énergétique ». Celle-ci est propulsée à toute vitesse par les gouvernements, les lobbys et les instances internationales néolibérales, sous couvert de la protection de l'environnement. Cependant, il importe d'investiguer les enjeux logistiques et industriels derrière une telle « transition énergétique », ainsi que les réels intérêts en jeu.

Ces mythes servent bien entendu les intérêts du capital et de l'État, en légitimant la perpétuation et la croissance de l'industrie minière. Il importe de déconstruire ces mythes qui menacent les populations humaines et l'ensemble du vivant. Le but de cette série d'articles est d'offrir un contre-discours à cette propagande d'écoblanchiment menée par les forces capitalistes coloniales.

- D'où proviennent les informations?

La plupart des informations qui figurent dans cet article proviennent du livre La ruée minière au XXIe siècle : Enquête sur les métaux à l'ère de la transition, publié par Celia Izoard en 2024, aux éditions de la rue Dorion. Cet essai est un compte-rendu d'une recherche exhaustive menée par la journaliste d'enquête Celia Izoard.

À la fin de cet article, on retrouve les pages de ce livre qui sont citées. Les liens vers les autres ressources utilisées pour rédiger le mythe sont également intégrées à même le texte.

« Un char électrique est plus écologique qu'un char à gaz. »

Les compagnies de chars, ainsi que plusieurs études (financées par les compagnies de char) affirment que les nouveaux véhicules à batterie sont plus écologiques que leurs équivalents à essence. Malgré ce que les lobbys automobiles nous chantent, ce n'est pas si évident que ça.

La campagne du char électrique, ce n'est pas une tentative de protection de l'environnement, mais une opération de sauvetage de l'industrie automobile. [3] En voici plusieurs raisons :

Au niveau macro

Tout d'abord, l'automobile, peu importe comment elle est alimentée, maintient un système d'exploitation et d'aménagement du territoire qui est insoutenable à tous les niveaux. Du point de vue macro, maintenir le char comme mode de transport principal et comme mesure de référence pour aménager l'espace ne sera jamais une stratégie écologique.

Le modèle systémique de l'auto-solo favorise la congestion routière, l’étalement urbain et l’artificialisation des sols.

Partout où ils s'installent, les chars accroissent l'étalement urbain et la colonisation du territoire. [4] En effet, plus on crée des routes automobiles, plus les régions occupées et exploitées s'agrandissent. On pille ainsi toujours plus de terres cultivables, de forêts, de milieux humides, de cours d'eau, etc.

Le troisième lien à Québec en est un bon exemple : toutes les études s'accordent pour dire qu'il favorisera le développement de banlieues de plus en plus loin de la métropole, repoussant toujours plus loin la destruction de milieux naturels et l'étalement urbain. En plus, ces études prouvent qu'à cause de l'étalement urbain, le 3e lien aggravera à terme le problème de la congestion qu'il prétendait régler.

Présenter le char électrique comme une solution écologique augmentera l'utilisation de l'automobile de manière globale.

De plus, comme toutes les nouvelles technologies présentées comme « écologiques », le char à batterie est susceptible d'engendrer ce qu'on appelle l'« effet rebond ». [5]

Comme son nom l'indique, l'effet rebond survient en réaction à l'avènement d'une nouvelle technologie supposément verte. Étant présenté comme un produit écologique, les consommateur·rices se sentent légitimés de l'acheter et de l'utiliser. À grande échelle, il en résulte que les gens achètent et utilisent davantage le produit en question (ou d'autres produits). Ainsi, le discours d'écoblanchiment autour des véhicules électriques provoquera certainement une augmentation de la production de chars et d'infrastructures automobiles. En somme, la diminution de l'impact environnemental de la nouvelle technologie engendre paradoxalement une augmentation de l'extraction de ressources et de la pollution :

- « Les voitures électriques, parce qu'elles se présentent à tort comme vertes, tendent à renforcer un système de transport fondé sur l'auto-solo qui exige son lot d'infrastructures (ponts, routes, autoroutes, etc.) très polluantes (la production du béton et de l'asphalte est un gros producteur industriel de GES) au détriment d'alternatives moins dommageables (transport en commun, vélo) ». [1]

Rouler plus et produire plus de chars, qu'ils soient à batterie ou à essence, ne sera jamais une mesure écologique.

La course aux métaux stratégiques causera des tensions géopolitiques intenses, qui risquent de se solder en courses à l'extraction et à l'armement.

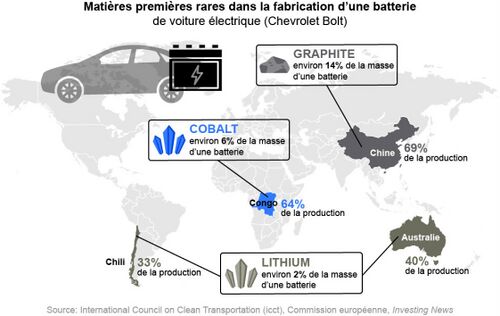

Tel qu'expliqué dans le mythe « Il y a assez de métaux pour décarboner les économies actuelles », les ressources minérales nécessaires pour construire les batteries de chars électriques sont hautement convoitées à l'heure actuelle :

- « Les grands constructeurs mondiaux de voitures électriques investissent directement dans des mines. C'est le signe évident qu’ils redoutent de ne pas avoir accès aux matières premières. » [6]

Cette tendance va sans aucun doute s'aggraver dans les prochaines décennies, d'autant plus que la répartition mondiale des gisements de métaux « stratégiques » est inégale. Plusieurs pays, comme les soi-disant Canada, États-Unis, Chine, Russie, Inde, notamment, adoptent donc des politiques impérialistes pour « sécuriser » leur approvisionnement en métaux « de la transition ». On peut penser par exemple à la mine de Grasberg en Indonésie [2], exploité par une minière étasunienne, tel qu'expliqué dans le mythe « Les mines permettent de développer l'économie des pays du Sud global ».

Les guerres qui font rage en ce moment en Palestine et en Ukraine sont également liées aux intérêts miniers des puissances occidentales, comme on peut le constater dans le mythe « Les mines servent à extraire les métaux pour la transition énergétique ». Plus près d'ici, en 2025, le président étasunien Trump projette d'annexer le soi-disant Canada entre autres pour avoir main mise sur les abondantes ressources minérales et fossiles canadiennes.

Il n'est donc pas farfelu de dire que la concurrence des pays impérialistes pour le contrôle des minéraux « critiques » mènera fort probablement à des conflits armés. Or, les guerres sont par définition des opérations de destruction massive du vivant : en plus d'être des catastrophes sanglantes au niveau humain, elles sont des désastres environnementaux. [7] [8]

Au niveau micro

Ceci étant dit, qu'en est-il du point de vue micro? En termes techniques, est-ce qu'un char à batterie est moins polluant qu'un char à gaz?

La production du char électrique est jusqu'à deux fois plus polluante que celle du char à essence.

Selon une étude du Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG), la production des véhicules à batterie est jusqu'à deux fois plus polluante que celle des véhicules à essence. C'est seulement après quelques années d'utilisation (entre 2 et 7 ans en moyenne) que l'impact environnemental d'un char à gaz rattrape et dépasse celui d'un char électrique.

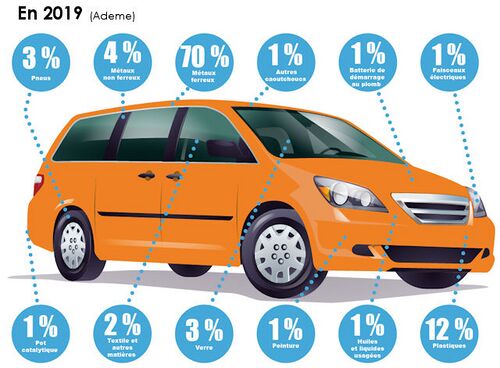

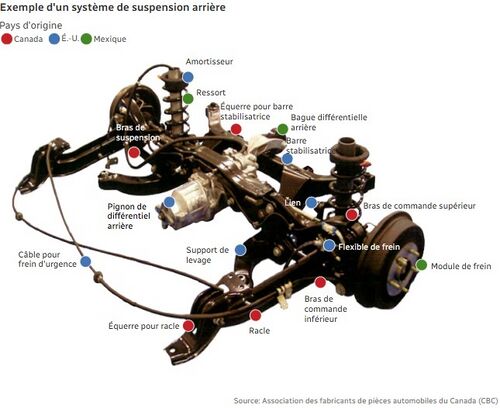

En effet, la production de chacune des composantes d'un char (électrique ou non) nécessite toute une chaine d'extraction, de transport, de transformation et d'assemblage. Chacune de ces étapes, qui mènent à la construction des pièces automobiles, entraine donc des pollutions et des destructions d'écosystèmes. La composition d'un véhicule implique des matériaux divers provenant d'industries sales : métaux, plastiques, verre, textiles, caoutchouc, céramique, etc.

Construire un char (à batterie ou à gaz) nécessite donc en grande partie des matériaux issus des mines, des exploitations pétrolières, des plantations de caoutchouc, des fours industriels pour la fabrication de verre, etc.

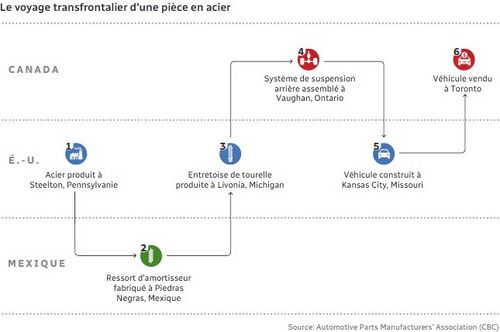

Ensuite, sous le régime capitaliste actuel, la production d'automobiles dépend de chaînes d'approvisionnement complexes échafaudées depuis des décennies par les industriels. Ces chaines d'approvisionnement et de production reposent sur les accords de libre-échange et sur les économies mondialisées :

- « Depuis la signature du Pacte de l'automobile, il y a 60 ans, les constructeurs ont exploité les avantages comparatifs [du Mexique,] du Canada et des États-Unis. Leurs usines se sont alors spécialisées afin d’accroître la compétitivité de l'industrie, d'optimiser la production et de rendre les véhicules plus abordables. » [9]

Concrètement, cela veut dire que les pièces d'une même automobile peuvent traverser la frontière plusieurs fois et passer par de multiples usines avant d'être assemblées et vendues. Voici par exemple, la provenance des différentes composantes du système de suspension arrière un véhicule fabriqué en Amérique du Nord. [10]

Donc, sans même prendre en compte la batterie ou le moteur d'un véhicule, toutes ses autres composantes ont également un impact environnemental non négligeable.

En ce qui concerne la batterie d'un char électrique, celle-ci pèse en moyenne 400 kg [3] , soit l'équivalent du poids d'un cheval. À titre de comparaison, un moteur à essence pèse entre 100 et 200 kg. Les batteries contiennent donc des quantités énormes d'une panoplie de métaux provenant des quatre coins de la planète. En outre, le traitement de chacun de ces métaux passe généralement par des usines de plusieurs pays différents avant d'obtenir un métal utilisable pour l'industrie automobile.

Quand on sait que les teneurs en minéraux dans les mines actuelles sont entre 0 et 2%, on comprend à quel point produire des centaines de kilogrammes de métaux nécessite d'extraire des quantités faramineuses de roches (tout cela pour une seule voiture)…

Ainsi, contrairement à ce que les industriels automobiles veulent nous faire croire, les voitures électriques ne sont pas « zéro carbone ». Leur production dépend également de la pollution et de la destruction d'écosystèmes dues à l'installation d'usines, de mines, etc. À elle seule, l'industrie minière, dont dépendent les chars électriques, est extrêmement néfaste pour l'environnement.

Les études d'impacts environnementaux des voitures électriques sont-elles fiables ? On est en droit d'en douter.

Comme on l'a vu dans la section précédente, la production des batteries est responsable d'une grande partie de la pollution d'un char électrique. Ces batteries sont composées de centaines de kilogrammes de métaux, lesquels proviennent des mines. Or, les études d'impacts environnementaux des mines sont très peu fiables. Ces études reposent sur des données complètement biaisées par rapport à la pollution réelle des mines.

| Voici plusieurs raisons pour lesquelles on peut difficilement faire confiance à ces études : |

| Les certificateurs, qui mènent ces études, sont souvent financés par les minières elles-mêmes, pour redorer leur image avec des discours d’écoblanchiment. D'autres fois, les certificateurs sont financés par les clients des minières (entreprises automobiles, etc.), lesquelles souhaitent s’assurer que leurs fournisseurs respectent les législations environnementales. En bref, les minières comme leurs clients ont tout intérêt à ce que les certificateurs leur donnent une bonne note. Par un heureux hasard, ce sont les minières et leurs clients qui payent les certificateurs : le conflit d'intérêts est plus qu’évident. [4] |

| Par exemple, pour évaluer la mine de Bou-Azzer, la Responsible Minerals Initiative (RMI) s’est basée sur des données fournies par les minières elles-mêmes et des informations en ligne. La RMI n'a procédé à aucune enquête sur le terrain de la mine, seulement des observations dans des fonderies, l'étape suivante du traitement des métaux. Elle a limité son analyse à « trois types de problèmes bien précis: le travail des enfants, le financement des conflits armés par les métaux et la corruption. » [5] |

| Étant donné que les études d'impacts environnementaux des chars électriques se fient sur ce type de rapports, leur fiabilité est plus que douteuse. Ces études sous-estiment fort probablement les impacts réels de l'industrie du char électrique. [6] |

| Tout cela, c'est sans compter le fait que l’humain ne connaît pas complètement et exactement son environnement : année après année, de nouvelles découvertes scientifiques sur la nature sont confirmées ou infirmées. De plus, les interactions multiples entre les différentes espèces ne peuvent être entièrement quantifiées, ou même simplement observées, par les sciences, car elles sont trop complexes et elles évoluent continuellement.

|

En somme, bien que les études actuelles montrent que le cycle de vie des chars électriques est moins dévastateur pour l’environnement que celui des chars conventionnels, ces données sont à prendre avec un grain de sel.

Les chars électriques n'éliminent pas la pollution atmosphérique due au frottement et à l'usure des pièces et de la chaussée.

Contrairement à la croyance populaire, les gaz à effet de serre ne sont pas les seuls polluants atmosphériques émis par les chars :

- « Environ 60% des émissions de particules fines du transport routier émanent de sources autres que le moteur à combustion. Ces particules sont plutôt libérées dans l’air par l’usure des freins, celle des pneus et de la surface de la route ainsi que par la remise en suspension de la poussière de la route lors du passage des véhicules. Le remplacement de l’essence par l’électricité ne permet donc pas d’éliminer ce type de polluants. » [11]

Bien que ces polluants ne causent pas directement le réchauffement planétaire, ils ont néanmoins des impacts négatifs sur l'environnement, notamment sur la santé humaine, comme l'ont démontré l'Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME). [12]

Les accidents impliquant des automobiles électriques sont plus destructeurs.

Les chars électriques ont aussi d'autres conséquences sur la santé humaine : étant plus lourds que leurs ancêtres à essence, les véhicules à batterie causent plus de dommages en cas d'accidents. En effet, plus les engins sont massifs, plus ils amochent les engins avec lesquels ils entrent en collision. À grande échelle, il en résulte plus d'accidents mortels et plus de blessures graves.

À titre d'information, en 2023 seulement, les accidents automobiles ont causé la mort de 380 personnes, des blessures « graves » chez 1 270 personnes et des blessures « légères » chez 26 790 personnes au soi-disant Québec. [13]

Les chars électriques sont plus lourds, ce qui abime plus les routes résidentielles.

Bien que les camions et autres poids lourds soient responsables de 90 à 95 % de l'usure des routes, les véhicules électriques abîment plus les routes que que les voitures à essence, car ils sont plus pesants.

Dans le cas des autoroutes, où les camions roulent principalement, l'augmentation du passage de chars électriques aura peu d'influence. Cependant, cela aura un impact dans le cas des petites rues résidentielles, où les automobiles circulent, mais pas les camions. Pour donner une idée de l'ordre de grandeur en question, entre la Chevrolet Bolt, voiture électrique pesant 1670 kg et une Toyota Corolla, voiture à essence pesant 1285 kg, « cette différence de poids de 30 % donne un “coefficient d’agressivité”, soit une capacité d’endommager la chaussée, 2,8 fois plus grande (180 %) à la Bolt ». [14]

L'usure supplémentaire des routes provoquée par les véhicules forcera donc les municipalités et les gouvernements à remplacer plus rapidement les routes. On devra donc augmenter en parallèle la production de béton et d'asphalte, des activités industrielles particulièrement polluantes.

Le recyclage des métaux d'un char électrique est possible, mais polluant et peu rentable.

Contrairement à ce que nous chantent les industriels automobiles, le recyclage des batteries et des diverses composantes des chars électriques n'est pas affaire réglée :

- « Recycler les quelques cinquante métaux contenus dans une voiture actuelle, avec ses écrans, ses contracteurs, ses plastiques, ses pots catalytiques ou sa batterie - voilà qui nécessite des moyens [...] ambitieux. Les revêtements, les peintures, les colles et divers systèmes de fixation altèrent la composition des métaux et rendent leur libération plus complexe et plus polluante. » [7]

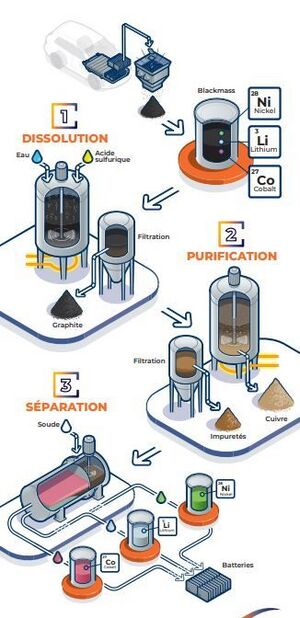

En ce qui consiste les batteries de chars électriques (la composante la plus difficile à récupérer), il existe, à l'heure actuelle, deux procédés de recyclage : l'un employant la pyrométallurgie, et l'autre, hydrométallurgie.

|

Pyrométallurgie |

Le procédé de recyclage par pyrométallurgie (« pyro » = feu) utilise le feu pour récupérer les différents métaux de la batterie. Ayant été popularisé en premier, le recyclage des batteries par pyrométallurgie était traditionnellement le plus utilisé dans le monde. Il implique d'abord de démonter les différentes pièces (boitier et cellules) de la batterie, puis de les broyer. On sépare ensuite les copeaux d'acier et de plastique qui forment le boitier de la batterie des minéraux critiques qui forment ce qu'on appelle la pâte noire, ou black mass. Cette pâte noire est brûlée pour en séparer quelques métaux, comme le cobalt et le nickel, qui sont ensuite réutilisés dans des alliages d'acier. Le désavantage majeur de cette technique est qu'elle perd 50% des métaux critiques contenus dans les batteries de véhicules électriques : le lithium, le graphite et l'électrolyte, entre autres, sont brûlés en cours de processus et ne sont donc pas recyclés. [15] |

|

Hydrométallurgie |

Le procédé de recyclage par hydrométallurgie (« hydro » = eau) utilise des produits chimiques acides mélangés dans l'eau pour récupérer les différents métaux de la batterie.

Étapes de recyclage d'une batterie de voiture électrique par hydrométallurgie [16] : 1) Démontage du boitier et des cellules de la batterie 2) Broyage des pièces démontées 3) Séparation des copeaux d'acier et de plastique qui forment le boitier de la batterie 4) Récupération de la pâte noire (black mass) qui contient les minéraux stratégiques : lithium, cobalt, graphite, manganèse, nickel, électrolyte, etc. 5) Traitement de la pâte noire dans des substances hautement acides 6) Baisse graduelle de l'acidité de la solution pour faire précipiter séparément les différents minéraux 7) Purification de chacun des minéraux recueillis à travers des procédés chimiques divers |

Les batteries sont donc recyclables, certes, mais à partir de processus extrêmement coûteux et polluants. C'est pourquoi très peu d'entreprises se consacrent au recyclage des batteries à l'heure actuelle : cette activité est difficilement rentable au niveau industriel. À cause des contraintes de profitabilité, au sein des marchés capitalistes, les batteries sont très peu recyclées dans les faits :

- la formulation [employée dans la propagande des véhicules électriques] ne doit rien au hasard : recyclables ne signifie pas recyclées. La directive européenne de 2006, en cours de révision, impose le recyclage de 50 % de la masse de la batterie. « Nous allons jusqu’à 70 % », assure Alain Le Gougenc, porte-parole du groupe PSA. Mais, sur une batterie de 300 à 600 kg contenant une bonne quantité d’acier et de plastique, les métaux les plus polluants sont-ils recyclés ? En tout cas, pas le lithium, trop peu cher à l’achat : « les compagnies minières ont une politique de surproduction qui fait baisser le coût des matières premières, explique Alma Dufour, des Amis de la Terre. L’État pourrait imposer le recyclage du lithium, pourquoi ne le fait-il pas ? » « Pour l’instant, le recyclage en boucle fermée des batteries lithium-ion en Europe n’existe pas, constate Olga Kergaravat, ingénieure spécialiste des batteries à l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). [17]

La vidéo suivante explique les caractéristiques des procédés de recyclage des batteries par pyrométallurgie et hydrométallurgie, ainsi que les raisons pour lesquelles ils ne sont globalement pas rentables pour les entreprises capitalistes.

De plus, les capitalistes prévoient qu'il faudra attendre jusqu'en 2030 pour qu'il y ait assez de batteries usagées pour fournir des usines industrielles de recyclage de batteries. Puisque le marché des véhicules électriques est relativement récent et que la durée de vie des batteries va de 10 à 15 ans, il n'y a pas encore assez de batteries usagées disponibles pour alimenter des usines de recyclage, du moins pas assez pour les rendre rentables. [18] C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles un projet d'usine de recyclage de batteries qui devait voir le jour à Baie-Comeau en 2025 a été reporté, au minimum jusqu'en 2030. [19]

Mais surtout, tel qu'expliqué dans le mythe « Le recyclage des métaux permettra de réduire l'extraction minière », maintenir l'hégémonie du char (maintenant électrique) sous prétexte qu'on peut le recycler relève d'une mécompréhension totale du système économique actuel. En effet, le recyclage des batteries automobiles est loin d'être concluant, et même s'il l'était, dans le système capitaliste actuel, il servirait surtout à légitimer le maintien du système de l'auto-solo. Cela nous détournerait du développement d'alternatives viables de transport, tels les transports actifs et en commun. Le recyclage des batteries est donc un prétexte développé par les capitalistes pour perpétuer la croissance de la production de chars et de l'exploitation minière.

Bref, le recyclage ne doit pas être envisagé comme une solution pour nous permettre de maintenir le statu quo : pour être véritablement écologiques, on doit sortir de la culture du char et du capitalisme colonial.

Conclusion

Dans les sections précédentes, on a vu que :

- Maintenir le char comme mode de transport principal et comme mesure de référence pour aménager l'espace ne sera jamais une stratégie écologique.

- Le modèle systémique de l'auto-solo n'est pas (et ne pourra jamais être) une solution écologique.

- Présenter le char électrique comme une solution écologique augmentera la production et l'utilisation de chars et d'infrastructures automobile de manière globale.

- La rareté des métaux nécessaires pour fabriquer les batteries de chars électriques provoque des guerres.

- La production du char électrique est jusqu'à deux fois plus polluante que celle du char à essence.

- Les études d'impacts environnementaux des voitures électriques sous-estiment fort probablement les pollutions minières menant à la production des métaux des batteries.

- Les chars électriques n'éliminent pas la pollution atmosphérique due au frottement et à l'usure des pièces et de la chaussée.

- Les accidents impliquant des automobiles électriques sont plus destructeurs.

- Les chars électriques sont plus lourds, ce qui abime plus les routes résidentielles.

- Le recyclage des métaux d'un char électrique est possible, mais polluant et peu rentable. Il ne doit pas servir à maintenir l'hégémonie du char.

Article rédigé au printemps 2025

Si vous avez des corrections ou des ressources complémentaires à nous partager en lien avec ce contenu, vous pouvez contacter florencelehub@proton.me

- ↑ Frédéric Legault, Arnaud Theurillat-Cloutier et Alain Savard. (2021). Pour une écologie du 99% : 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme. Éditions Écosociété, pages 104-105

- ↑ Celia Izoard. (2024). La ruée minière au XXIe siècle : Enquête sur les métaux à l'ère de la transition. Éditions de la rue Dorion, pp.137-139.

- ↑ Ibid., p.28

- ↑ Ibid., pp.99-100

- ↑ Ibid., p.99

- ↑ Ibid., p.298

- ↑ Ibid., pp.275