Mythes sur les mines et l'impérialisme

Comme nous le verrons, l'industrie minière est un instrument historique et actuel par excellence des visées impérialistes et coloniales. Les minières reposent sur un historique d'extractivisme, colonialisme, de capitalisme et d'écocide pour perpétuer l'exploitation de populations marginalisées, la spoliation et la destruction de territoires.

| Les sections suivantes exposeront les multiples interactions Nord-Sud et Sud-Nord entourant l'industrie minière. Les déclinaisons historiques et présentes du colonialisme et de l'exploitation des populations humaines seront développées, sans être pour autant exhaustives. On y découvrira en quoi l'industrie minière capitaliste est partie inhérente des conquêtes coloniales et des manifestations actuelles du colonialisme. |

- Quel est l'objectif d'apprentissage de ce texte?

Ce texte fait partie d'une série d'articles qui déconstruisent plusieurs mythes entretenus par les élites économiques et politiques et les minières sur leur projet de «transition énergétique». Celle-ci est propulsée à toute vitesse par les gouvernements, les lobbys et les instances internationales néolibérales, sous couvert de la protection de l'environnement. Cependant, il importe d'investiguer les enjeux logistiques et industriels derrière une telle « transition énergétique », ainsi que les réels intérêts en jeu.

Ces mythes servent bien entendu les intérêts du capital et de l'État, en légitimant la perpétuation et la croissance de l'industrie minière. Il importe de déconstruire ces mythes qui menacent les populations humaines et l'ensemble du vivant. Le but de cette série d'articles est d'offrir un contre-discours à cette propagande d'écoblanchiment menée par les forces capitalistes coloniales.

- Comment naviguer à travers ce texte?

Les mythes ci-dessous peuvent se lire séparément, isolément, à l'envers, en désordre et en pyjama. Chaque réponse est indépendante des autres. N'hésitez pas à choisir les mythes qui attirent plus votre attention ou à les lire au complet.

- D'où proviennent les informations?

La plupart des informations qui figurent dans cet article proviennent du livre La ruée minière au XXIe siècle : Enquête sur les métaux à l'ère de la transition, publié par Celia Izoard en 2024, aux éditions de la rue Dorion. Cet essai est un compte-rendu d'une recherche exhaustive menée par la journaliste d'enquête Celia Izoard.

À la fin de cet article, on retrouve les pages de ce livre qui sont citées. Les liens vers les autres ressources utilisées pour rédiger le mythe sont également intégrées à même le texte.

Les mines permettent de développer l'économie des pays du Sud global.

Activité coloniale par excellence, l'exploitation minière a été historiquement impliquée dans les processus de colonisation et d'impérialisme du Nord global envers le Sud global.

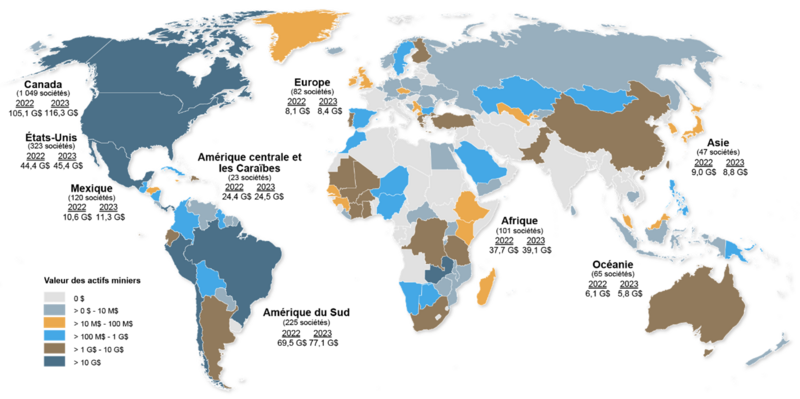

Les entreprises minières d'aujourd'hui sont détenues majoritairement par le Nord global. Le soi-disant Canada est l'un des principaux empires miniers du Nord global : la moitié des minières sont des entreprises canadiennes. Elles œuvrent dans plus de 95 pays et représentent des actifs de plus de 335 milliards de dollars [1]. Loin d'améliorer les conditions de vie des populations locales, les mines contribuent plutôt à maintenir les travailleur·euse·s dans des conditions d'exploitation, à détruire les écosystèmes et à accentuer la dépendance des économies du Sud global envers les empires capitalistes occidentaux.

Avant d'explorer les manifestations actuelles du colonialisme minier, jetons un coup d'oeil sur ce processus historique, depuis les débuts de la colonisation européenne des Amériques.

Historique colonial et exploitation minière

Dès la fin du XVe siècle, lors des premières explorations européennes dans les Amériques, l’Europe était en pénurie de métaux précieux, dont l'or. [1] Les colonisateurs ont alors rapidement ouvert des mines dans les Antilles et puis toute l’Amérique du Sud pour exploiter les nombreux gisements d’or. Les communautés autochtones furent réduites à l’esclavage, soumises à des conditions de travail extrêmement dangereuses et à une violence telle que dès 1503, les colons firent venir des esclaves africains pour remplacer la main d’œuvre décédée. [2]

Parallèlement à cette exploitation minière, les conquistadors ont pillé toutes sortes d'œuvres d'art en or conçues par les peuples Aztèques et Incas, afin de les fondre et de les convertir en lingots d'or. Ceux-ci étaient évidemment rapatriés dans les métropoles européennes à l’insu des populations autochtones. [3] L'exode du patrimoine d'Amérique latine vers l'Amérique du Nord et l'Europe est d'ailleurs encore aujourd'hui en cours, tout un réseau clandestin s'établissant pour fournir des artéfacts aux philanthropes et aux musées du Nord global. [2]

Peu après les débuts de l'exploitation aurifère dans les Amériques, les colons instaurèrent également des mines d'argent. Vers 1555, les nouveaux procédés de traitement de l’argent consistaient à tremper le minerai dans des bains de mercure, puis à les chauffer pour faire évaporer le mercure. Des mines de mercure furent alors ouvertes en grand nombre en Amérique du Sud, où les mineur·euses autochtones mouraient généralement dans un délai de 4 ans, selon Eduardo Galeano, auteur de Les veines ouvertes de l’Amérique latine, essai historique sur le régime esclavagiste et colonial d’extractivisme en Amérique du Sud. [4]

Bref, la conquête minière des Amériques a non seulement généré les pires pollutions de l’histoire industrielle, mais également mené à la traite esclavagiste en Afrique, ainsi qu’au génocide des populations autochtones d’Amérique, lesquelles sont passées de 60 millions à 6 millions en 150 ans. [5]

Impérialisme minier au XXe siècle

Cet impérialisme minier s’est poursuivi des siècles durant. Plus récemment, au XXe siècle, la mine de Grasberg et la mine de Chuquicamata offrent des exemples saisissants de conquêtes minières impérialistes et génocidaires.

|

Mine de Grasberg

|

Au début de la décennie 1960, Freeport, une minière basée au Texas, s’est intéressée à Erstberg, un gisement de cuivre et d’or en Papouasie. [6] Ce territoire étant alors encore une colonie néerlandaise, les États-Unis ont forcé son annexion à l’Indonésie, territoire nouvellement indépendant. En 1965, la CIA et d’autres autorités étasuniennes proches de Freeport ont alors fomenté un coup d’état pour remplacer le président communiste de l’époque par le général Suharto, favorable aux investissements étasuniens. Cette opération s’est couplée du massacre de plus d’un million de sympathisants communistes indonésiens. [7] Le nouveau régime permit à Freeport d’acquérir rapidement « une concession de plus de mille kilomètres carrés pour trente ans avec une exemption fiscale de trois ans ». [8] La minière n’a été contrainte à aucune restriction environnementale ni à aucune redevance aux peuples autochtones papous Amungme et Kamoro. [9] Cet exemple n’est malheureusement pas unique, il reflète bien d’autres cas qui se sont produits jusqu’à nos jour. |

|

Mine de Chuquicamata

|

|

Des entreprises impérialistes comparables se sont également produites en Argentine, en Bolivie, en Uruguay, au Brésil, aux Philippines : ce n'est pas un sursaut de l'histoire, mais bien une tactique impérialiste réfléchie et répétée de manière complètement consciente. [12]

Et aujourd'hui

Aujourd’hui encore, les minières poursuivent cette entreprise coloniale écocidaire, avec l'appui du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.

Ces deux organisations de la finance internationale sont des acteurs majeurs du maintien du colonialisme à l'heure actuelle. Depuis les débuts du néolibéralisme, le FMI et la Banque mondiale prêtent des fonds aux pays endettés (majoritairement du Sud global). Mais attention, les requins de la finance ne le font pas par charité : ils négocient en échange une totale mainmise sur la politique des pays débiteurs. Et bien sûr, le FMI et la Banque mondiale ont tout fait pour maintenir les pays endettés dépendants des économies, des multinationales et des minières du Nord global : « des dizaines de pays endettés et soumis aux accords de prêts ont été contraints de modifier leurs codes miniers de façon à faciliter l'extraction à grande échelle au profit de multinationales, généralisant le modèle de la mégamine à ciel ouvert ». [13]

Avec l'augmentation des besoins en métaux due à la « transition énergétique », les pays du Nord global tentent de renforcer leur emprise sur leurs mines à l'international. En 2008, dans le rapport de l'Initiative pour les matières premières, la Commission européenne affirme littéralement son désir de « renforcer l'implantation et les investissements européens en Afrique pour avoir accès aux gisements. » [14] Elle s'assure également d'empêcher la Chine, la Russie, l'Ukraine, l'Afrique du Sud, l'Argentine et l'Inde de restreindre leurs exportation de métaux vers l'Union européenne.

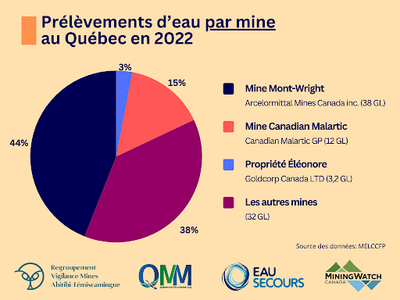

Sur le terrain, les mines détruisent les écosystèmes du Sud global, ce qui nuit à la subsistance et à l'économie des communautés locales. En effet, l'exploitation minière génère des déchets toxiques qui se diffusent dans les cours d'eau, l'air et les sols alentours sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres carrés à la ronde. Les animaux qui y vivent s'empoisonnent ainsi à petit feu, ce qui nuit à leur survie et menace les peuples qui vivent de la chasse. Les cultures agricoles de la région en subissent également le contrecoup. En plus de ces pollutions extrêmes qui rendent les terres infertiles, elles subissent des sécheresses accrues, étant donné que les mines consomment des millions de litres d'eau chaque jour et que « les mines industrielles sont situées pour les deux tiers dans des régions menacées de sécheresse. » [15]

Par exemple, la mine de Bou-Azzer, au Maroc, a causé l'intoxication en arsenic des oasis de la région. Cette eau, qui sert à arroser les cultures et à abreuver la population locale, est désormais toxique et vient de plus en plus à manquer. Les entreprises agricoles locales subissent inévitablement les conséquences de ces pollutions. Tout cela s'ajoute aux impacts sur la santé des employé·es des mines, qui sont discutés dans le mythe « La mine du XIXe siècle offre de bonnes conditions de travail ». L'ensemble de ces effets se répercute évidemment sur les humains, qui sont plus sujets aux maladies, manquent de nourriture et d'eau, et vivent une plus grande précarité économique. [16]

En bref, l'exploitation minière dans le Sud global est en continuité avec l'entreprise coloniale génocidaire et écocidaire entamée depuis plus de cinq siècles. Les mines du Sud global appartiennent actuellement en grande majorité à des compagnies du Nord global. L'essentiel des profits revient aux dirigeants des minières capitalistes. Les communautés, en échange, ne reçoivent que des salaires de misère, tout en subissant des conditions de travail inhumaines et dangereuses, et en assumant les coûts environnementaux des mines.

On devrait ouvrir des mines dans le Nord global pour en fermer dans le Sud global.

Pour ouvrir de nouvelles usines dans le Nord global, les lobbys miniers se servent de deux discours : le mythe de la mine « responsable », et le mythe de la mine « relocalisée ». Ceux-ci peuvent être résumés ainsi : « de la même manière qu'on tente de résoudre l'équation en opposant la mine du passé à la mine du XXIe siècle, la mine d'avant à la mine d'après, on oppose la mine d'ailleurs à la mine d'ici. » [17] C'est ce deuxième discours qui sera discuté et démonté ci-dessous. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est qu'ouvrir une mine dans le Nord global ne mènera jamais à la fermeture d'une mine dans le Sud global : les deux se cumuleront toujours dans le système capitaliste. [18]

Selon Justin Trudeau, on devrait ouvrir des mines au Canada, car « si on ne le fait pas, la Chine et d’autres [pays] qui ne suivront aucune des restrictions environnementales que nous allons mettre en place vont exporter du lithium dans le monde. » [3] De mêmes discours sont véhiculés également dans les réseaux communautaires d'aide internationale et même d'extrême gauche. Fait moins étonnant, ces arguments sont surtout utilisés par des compagnies minières et des organisations néolibérales, comme la Commission européenne, pour forcer des projets extractivistes dans le Nord global malgré une opposition locale. [19]

Tous les gisements seront exploités.

Il s'agit néanmoins d'une stratégie discursive trompeuse, car elle sous-entend que la mine « relocalisée » permettra d'en fermer dans le Sud global, alors que pour accomplir la transition énergétique capitaliste, les industries auront besoin d'exploiter tous les gisements existants, où qu'ils se trouvent. [20] En effet, transférer l'ensemble de la demande énergétique actuelle vers les énergies « vertes » nécessiterait des quantités astronomiques de métaux. En voici quelques exemples [21] :

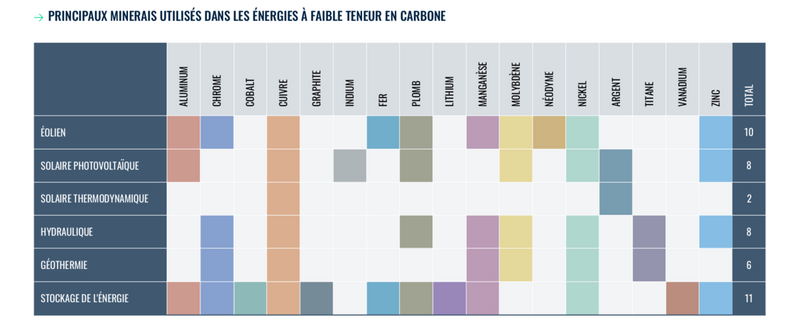

- les éoliennes sont faites de tonnes d'aluminium, de cuivre, de fer et de béton;

- la production d'électricité nucléaire exige l'extraction d'uranium, mais aussi de chrome, de cuivre, de nickel et de plusieurs alliages

- le traitement de l'hydrogène « vert » nécessite du nickel, du zirconium et des platinoïdes

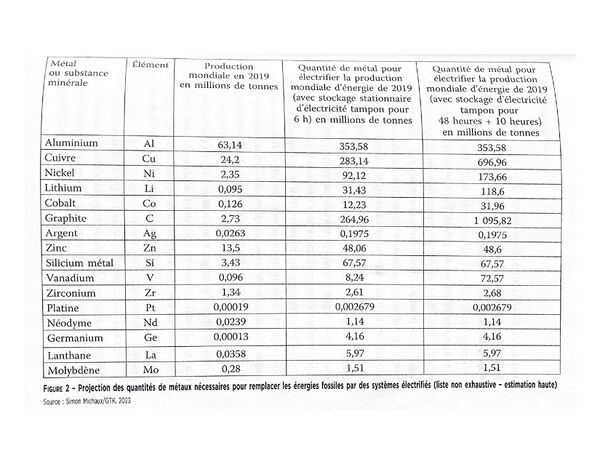

En bref, pour transitionner vers les énergies « vertes », sans même prendre en compte les besoins en métaux des autres industries, il faudrait relancer un boom minier d'une ampleur inégalée dans l'histoire de l'humanité, ce qui aurait inévitablement des conséquences destructrices sur l'environnement. Voici les prédictions de la demande en certains métaux stratégiques si l'on effectuait une transition énergétique [22] :

Compte tenu de cette demande inatteignable, les minières auront certainement à exploiter tous les gisements accessibles, sans exception, peu importe leur localisation. Une mine de plus ici ne voudra donc jamais dire une mine de moins ailleurs : tous les sites seront exploités à terme.

Enfin, prétendre qu'une mine exploitée dans le Nord global est meilleure qu'une mine exploitée dans le Sud global, c'est ne pas comprendre les contraintes physiques auxquelles toute extraction minière fait face[4] :

- « Opposer la mine d'ici et la mine d'ailleurs ne prend pas en compte l'impasse systémique dans laquelle se trouve la mine industrielle. Cela revient en quelque sorte à prétendre que les monocultures arrosées de pesticides seraient plus viables en Europe qu'ailleurs. Une mine peut être plus ou moins sécurisée selon les réglementations, mais le facteur déterminant reste les teneurs contenues dans le gisement. Plus les teneurs sont basses, plus le volume de déchets est important. Le fait que ces mines sont situées sur le continent européen ne fait pas disparaitre les lacs de résidus miniers, la contamination des eaux, les sécheresses et les intempéries. Construire une mine industrielle économiquement viable sur un territoire implique la création d'une zone de sacrifice, qu'elle soit en Europe ou ailleurs. » [23]

Il ne faut donc pas s'y méprendre : ouvrir une usine dans le Nord global, ce n'est pas en abandonner une autre dans le Sud global. Ouvrir une usine dans le Nord global, ça n'empêche en rien d'en ouvrir une autre dans le Sud global, et les minières ne s'en privent pas! Il s'agit toujours d'une addition, et non d'une substitution.

Conclusion

Pour conclure, nous avons vu que :

- Depuis plus de cinq siècles, l'industrie minière est l'un des instruments par excellence du maintien du colonialisme par les empires occidentaux.

- Encore aujourd'hui, les pays du Nord global et leurs minières assurent leur emprise sur les pays du Sud global via le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.

- La demande énergétique nécessaire pour sortir les économies actuelles des énergies fossiles est tellement grande que les minières exploiteront tous les gisements à leur disposition.

- Ouvrir une mine dans le Nord global ne permettra jamais de réduire l'exploitation minière dans le Sud global : ce sera toujours une addition, et non une substitution.

Si vous avez des corrections ou des ressources complémentaires à nous partager en lien avec ce contenu, vous pouvez contacter florencelehub@proton.me

- ↑ Celia Izoard. (2024). La ruée minière au XXIe siècle : Enquête sur les métaux à l'ère de la transition. Éditions de la rue Dorion, p.238-240

- ↑ Ibid., pp.243-244

- ↑ Ibid., pp.244-245

- ↑ Ibid., pp.245-246

- ↑ Ibid., p.246

- ↑ Ibid., p.137

- ↑ Ibid., p.138

- ↑ Ibid., p.139

- ↑ Idem

- ↑ Ibid., p.141

- ↑ Ibid., pp.142-143

- ↑ Ibid., p.143

- ↑ Ibid., p.143

- ↑ Ibid., p.158

- ↑ Ibid., p.67

- ↑ Ibid., p.96-98

- ↑ Ibid., p.114, l'autrice souligne

- ↑ Ibid., p.116

- ↑ Ibid., pp.113-114

- ↑ Ibid., p.115

- ↑ Ibid., p.30

- ↑ Ibid., p.31

- ↑ Ibid., p.118